過往活動

媒體報導: 聖誕要求多 意義是什麼?

2012/12/25

| 媒體報導: 聖誕要求多 意義是什麼? | |

| 資料來源: |

明報 - 教得樂 - 奇難雜症 - P.8-9 |

| 日期: | 2012年12月25日 (星期二) |

| 標題: |

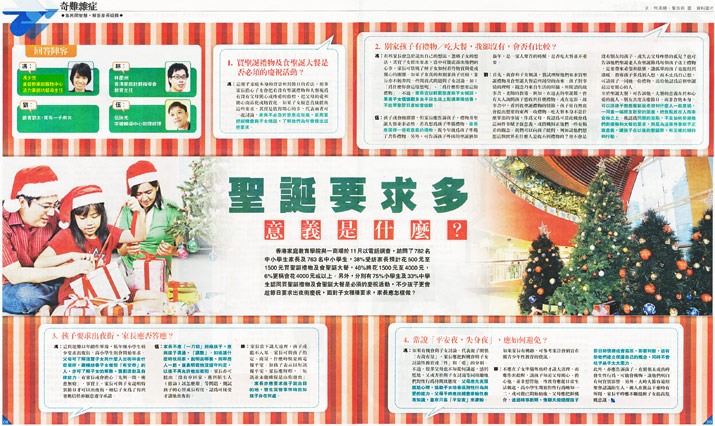

聖誕要求多 意義是什麼? |

| 訪問本會活力家庭坊督導主任馮少芳女士 | |

|

|

香港家庭教育學院與一商場於11 月以電話調查,訪問了782 名中小學生家長及763 名中小學生,38%受訪家長預計花500 元至1500 元買聖誕禮物及食聖誕大餐,46%將花1500 元至4000元,6%更稱會花4000 元或以上。另外,分別有75%小學生及33%中學生認同買聖誕禮物及食聖誕大餐是必須的慶祝活動,不少孩子更會趁節日要求出夜街慶祝,面對子女種種要求,家長應怎樣做? 回答陣容 1. 買聖誕禮物及食聖誕大餐是否必須的慶祝活動? 2. 別家孩子有禮物╱吃大餐,我卻沒有,會否有比較? 伍:孩子或會酸溜溜,但家長應告訴孩子,禮物及聖誕大餐並非必然。若真想為孩子準備禮物,家長應選擇一些有意義的禮物,我今年就為孩子準備了書作禮物。另外,可告訴孩子外國的聖誕猶如新年,是一家人聚首的時候,是否吃大餐並不重要。 至於聖誕大餐,可告訴他,大餐的意義在於和心愛的親人、朋友共度喜慶節日,而非食物本 可以請孩子想想聖誕最希望和什麼人一起度過,一同畫一幅親友歡聚的圖畫,把焦點放在人 事賦予正面意義,讓孩子在以後的聖誕節,有正確的期待和行動。 3. 孩子要求出夜街,家長應否答應? 伍:家長不應「一刀切」拒絕孩子,應與孩子溝通、「講數」,如協議什麼時候回家,說明去哪裏、與哪些人一起,並表明若他沒遵守約定,以後不再允許他出夜街。家長亦可提出「沒有車回家、遇到陌生人(搭訕)該怎麼辦」等問題,測試孩子的心智成長程度,認為可接受才讓他出夜街。 林:家長當下講大道理,孩子或聽不入耳。家長可與孩子約定、商量,什麼時候要致電報平安。如孩子表示以短訊報平安,家長應解釋, 「短訊並未能確保是由你發出」。家長亦應要求孩子說出目的地,發生突發事件時能知孩子身在何處。 4. 常說「平安夜,失身夜」,應如何避免? 不過,很多父母也不知從何談起,感到尷尬,又或害怕與子女討論等同鼓勵他們對性行為持開放態度。父母應先克服尷尬心理,協助子女培養區別性行為與愛的能力。父母平時應找機會灌輸性教育知識,並非只靠「平安夜」來灌輸。 |